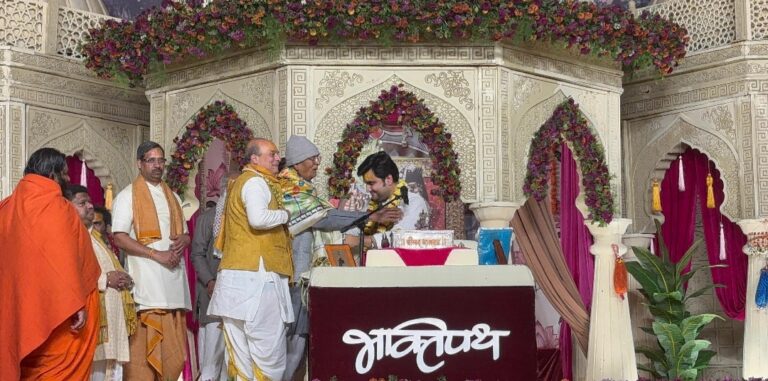

श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष

डॉ. धर्मराज

जब जीवन का संतुलन अहंकार के बोझ से डगमगाने लगे, जब रिश्ते स्वार्थ की सीढ़ियों से ऊपर-नीचे होने लगें, जब धर्म का अर्थ करुणा से हटकर सत्ता की ढाल बन जाए, तब किसी दिव्य हस्तक्षेप की तरह अवतरित होते हैं श्रीकृष्ण, उनका जन्म न किसी महल में हुआ, न यज्ञशाला में बल्कि एक कारागार की अंधेरी रात में हुआ, यह स्वयं इस बात का संकेत है कि जिनसे संसार प्रेम करना भूल चुका है, उनकी ओर से ही सच्चे प्रेम का संदेश देने वाला अवतरित हो चुका है। श्रीकृष्ण जन्म से ही अन्याय, हिंसा और भय का सामना करते हैं और फिर भी प्रेम की समरसता, सरलता व सहजता नहीं भूलते, यही कारण है कि उनका प्रेम केवल क्षणिक भावना नहीं रह जाता बल्कि वह एक जीवन-दर्शन बन जाता है।

श्रीकृष्ण का समूचा जीवन प्रेम और अहंकार की टकराहट से जन्मी कथा है। बचपन में माखन चुराना हो या नाग के फन पर नृत्य करना, गोपियों संग हास-परिहास हो या राधा के प्रति गहन आत्मीयता, इन सबमें कोई भोगवादी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक व्यंग्य है, उस समाज पर, जो भक्ति और भोग के बीच कृत्रिम विभाजन रेखाएं खींचता रहा है। श्रीकृष्ण सीमाओं को तोड़ते हैं, वे असीम होकर भी ग्वालों संग खेलते हैं, सामर्थ्यवान होकर भी निर्धन सुदामा को गले लगाते हैं, योगेश्वर होकर भी अर्जुन के रथ की लगाम पकड़ते हैं और गाँव की गोपिकाओं के प्रेमी बनते हैं।

श्रीकृष्ण का प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता। राधा उनके प्रेम का शिखर हैं किंतु यह प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, मालिक नहीं बनता। राधा और कृष्ण का संबंध समाज की परिभाषाओं से परे है, ऐसा प्रेम जो नाम, संबंध और अधिकार की वर्जनाओं से स्वतंत्र है। राधा विवाह नहीं करतीं फिर भी उनका नाम कृष्ण के बिना अधूरा और कृष्ण का नाम राधा के बिना रसहीन। यह प्रेम न सत्ता की भाषा बोलता है, न स्वार्थ की बल्कि समर्पण, स्वीकृति और मौन की भाषा बोलता है। राधा का प्रेम त्याग में खिलता है, निखरता है और उन्हें दैवत्व के अत्यंत समीप ले आता है।

जब सुदामा जैसे निर्धन मित्र को कृष्ण गले लगाते हैं, तो यह घटना केवल मित्रता का प्रतीक नहीं रहती, यह सामाजिक भेदभाव, वर्गीय अंतर और शिष्टाचार के कृत्रिम मुखौटों पर करारा प्रहार बनती है। एक राजा जब निर्धन मित्र के चरण धोता है, तब वह धरती पर बराबरी की मिसाल कायम करता है। कृष्ण अपने हर आचरण व व्यवहार से बताते हैं कि शक्ति का अर्थ दंभ नहीं, अहंकार नहीं बल्कि सेवा है और सेवा में प्रेम है, वर्चस्व कदापि नहीं।

महाभारत में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्धभूमि में अपना धनुष नीचे रख देते हैं, तब श्रीकृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं, वही ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ बनकर आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। यह उपदेश धार्मिक कर्मकांड की भाषा में नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना के संवाद की तरह है, जो सिखाता है कि जीवन का सार कर्तव्य, समर्पण और निष्काम भाव में है। अर्जुन को वे कहते हैं, “कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर।” यही भाव प्रेम के लिए भी उतना ही सत्य है, प्रेम करो, अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा अहंकार को जन्म देती है और अहंकार प्रेम का अंत कर देता है।

महाभारत का युद्ध अंततः अहंकार के विनाश की कथा है। दुर्योधन का राजपद प्रेम से नहीं, अधिकार और क्रोध से भरा हुआ था। कर्ण की पीड़ा अपमान और अस्वीकार में थी, भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे और द्रौपदी की वेदना उस समाज को झकझोरती है, जो स्त्री को संपत्ति मानकर जुए में हार देता है। इन सबके बीच श्रीकृष्ण खड़े थे, शस्त्रहीन पर युक्तियों से युक्त, कौरवों के लिए नीति, पांडवों के लिए संबल और मानवता के लिए विवेक के प्रतीक बनकर।

आज, जब समाज में धर्म सत्ता से गूंथ दिया गया है, जगह-जगह धर्म को सिद्ध किया जा रहा है, मेरी कमीज़ तेरी कमीज़ से उजली की तर्ज़ पर और प्रेम को जाति, वर्ग, धर्म व अर्थ के तराजू पर तोला जा रहा हो, तब श्रीकृष्ण का संदेश और प्रासंगिक हो जाता है। वे कहते हैं, “मैं तुम्हारे धर्म के नाम पर नहीं, प्रेम के नाम पर आता हूँ। मैं युद्ध में न्याय के लिए आता हूँ, शांति के नाम पर नहीं। मैं वहां आता हूँ, जहां अहंकार चरम पर हो और प्रेम दम तोड़ रहा हो।”

हमारा समय अहंकार का समय है, व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक, विचार से लेकर धर्म तक हर जगह अहंकार की गूंज है। ऐसे समय में कृष्ण एक चेतावनी, एक मार्गदर्शन और एक आश्वासन हैं। वे सिखाते हैं कि प्रेम कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ा बल है, जो संहार कर सकता है तो निर्माण भी कर सकता है, दिशा दे सकता है तो विनाश से बचा भी सकता है। मगर यह प्रेम तभी जन्म लेता है जब व्यक्ति स्वयं को अहं से ऊपर उठाए।

श्रीकृष्ण का जीवन गवाही है कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो समर्पण से जन्म ले, प्रेम से संचालित हो और न्याय की ओर अग्रसर हो। कृष्ण की वाणी में विनम्रता, व्यवहार में हास्य और संघर्ष में दया है।

इसलिए, आज हम श्रीकृष्ण को याद करें, तो उन्हें केवल मंदिरों की मूर्तियों में कैद न करें, उन्हें अपने विचारों, व्यवहार और संबंधों में भी जीवित रखें, उनसे सीखें, प्रेम कैसे किया जाता है, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा, बिना दिखावे के और सबसे महत्वपूर्ण, उनसे यह सीखें कि स्वयं को अहंकार से मुक्त करके ही हम प्रेम के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं।

कृष्ण के अनेक रूप हैं, बांसुरी बजाते, रास रचाते, गीता उपदेश देते। वे मनुष्य की आंतरिक यात्रा के नायक हैं, जो हर युग में यही बताते हैं, जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से प्रेम का प्रारंभ होता है और जहां प्रेम प्रारंभ होता है वहीं से श्रीकृष्ण का मार्ग प्रशस्त होता है।

ब्रज ब्रेकिंग डॉटकॉम के लिए यह आलेख डॉ. धर्मराज ने लिखा है। धर्मराज पेशे से शिक्षक हैं और मथुरा में रहते हैं, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।